深规院操盘清平古墟城市更新,四维保护体系让古墟成深圳活态样本

作为深圳四大古墟之一,宝安区新桥河畔的清平古墟曾是清代水陆交通枢纽,见证城市商贸变迁。随着城市化进程加快,古墟一度陷入建筑风貌混杂、文化传承断裂的困境。2019年,其入选深圳首批有机更新试点,以“整体性活化”破局,探索出历史风貌区保护与利用的“深圳路径”。

四维保护筑根基:分级管控留存古墟时空脉络

清平古墟突破传统“单体保护”模式,构建“空间+文化+社会+经济”四维保护体系,守护街区“文化生态系统”。在空间层面,保护范围从传统“两线控制”扩展至新桥河、清平湖及周边1公里山水格局,复现“水网-墟市-城脉”空间基因;文化保护上,建立“全时段遗产清单”,通过遗址标识、数字复原等手段,将清代广安当铺、1950年代新桥粮仓、1980年代现代民居,乃至消失的文昌塔纳入保护,完整呈现古墟发展轨迹。

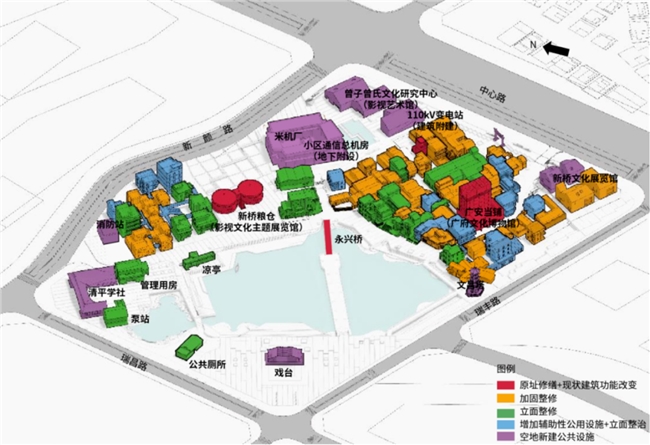

建筑保护实施四级分级管控:4处文物建筑如广安当铺采用“最小干预+功能新生”,修缮材料严格遵循古法;30处传统风貌建筑统一恢复岭南骑楼青砖黛瓦,允许内部改造为非遗工坊;62处现代建筑保留时代符号并升级安全设施,形成“时光印记展示带”;1处新建建筑以“新而有根”原则融入传统元素,实现新旧和谐共生。同时,97岁居民陈应寿等“古墟活字典”的生活记忆被纳入保护,深化居民文化认同,为古墟留存“活态传承”的社会基础。

多元活化赋新能:影视+文旅激活古墟活态传承

在保护基础上,清平古墟从空间、文化、经济、社会四维度推进活化,让历史“融入日常”。空间重塑中,串联“粮-碉-桥-当-湖-树”核心节点,打造南北向“时光轴”,使永兴桥(清代)、十字古街(民国)、新桥粮仓(公社)等形成“可阅读的史书”,并通过碧道建设贯通水系,构建15分钟生活圈,破解“孤岛化”困境。

文化焕活注重“可参与性”:省级非遗“新桥醒狮”开放体验教学,粤剧改编为沉浸式短剧;打造“古墟十二景”,设计大众体验线、深度探秘线、社区生活线三条主题路线,满足不同群体文化需求。经济造血以“影视+”为核心,引入金鼠影业等运营主体,集聚剧本创作、影视后期等全链条资源,《爱情而已》等作品带火周边业态,十字古街“前店后坊”模式唤醒老商业基因,20多栋空置民居改造为创客空间,形成“保护-利用”资金循环。

社会层面建立多方共治机制,政府、专业机构、企业、原住民共同参与决策,年均举办120场文化活动,从民俗文化节到沉浸式音乐剧,让居民从“旁观者”变为“共建者”。如今的清平古墟,清代青砖与现代玻璃共生,老茶罐故事与影视剧本交融,成为城市“会呼吸的活态记忆”,为全国历史风貌区保护提供了可借鉴的实践样本。